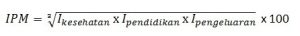

| 1 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dibentuk dari 3 dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

| BPS | DINKES, RSUD dr. SAYIDIMAN MAGETAN, DPPKB PP dan PA, DLH dan PANGAN, DIKPORA | Indeks | 77.74 | | 78.09 | | 78.81 | | 79.15 | | 79.88 | |

| 2 | Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan | Perhitungannya melibatkan pembobotan dari berbagai indikator di beberapa dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan religius. Indeks komposit seperti IHaI biasanya dihitung: 1. Identifikasi Dimensi dan Indikator: o IHaI dipecah menjadi beberapa dimensi utama (misalnya, Harmoni Ekonomi, Harmoni Sosial, Harmoni Budaya, Harmoni Religius). o Setiap dimensi memiliki sejumlah indikator yang spesifik dan terukur (misalnya, tingkat toleransi antarumat beragama, partisipasi masyarakat dalam gotong royong, akses terhadap lapangan kerja, dll.). 2. Skoring/Normalisasi Data: o Data dari setiap indikator, yang bisa berasal dari survei (nilai 1-5, skala Likert, dll.) atau data sekunder (persentase, jumlah, dll.), akan dinormalisasi agar memiliki skala yang seragam. Normalisasi penting karena indikator-indikator memiliki unit dan rentang nilai yang berbeda. Metode normalisasi yang umum adalah mengubahnya ke skala 0-1 atau 0-100. 3. Pembobotan Indikator: o Setiap indikator dan/atau dimensi akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam membentuk harmoni. Pembobotan ini biasanya ditentukan melalui diskusi para ahli (Delphi method), analisis statistik (misalnya, Analisis Komponen Utama/PCA), atau kebijakan. Bobot ini menunjukkan seberapa besar kontribusi suatu indikator atau dimensi terhadap nilai IHaI keseluruhan |

| Survei dengan data sektoral dari berbagai instansi pemerintah | BAKESBANGPOL | Indeks | 7.08 | | 7.11 | | 7.14 | | 7.17 | | 7.20 | |

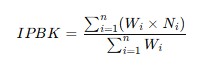

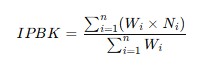

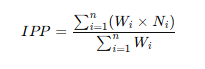

| 3 | Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Indeks ini adalah ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana pembangunan memperhatikan aspek kependudukan—yakni jumlah, struktur, distribusi, kualitas, dan mobilitas penduduk—dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Keterangan: - IPBK = Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (0–100)

- i= indikator ke-i

- Wi = bobot indikator ke-i (ditentukan melalui expert judgement / AHP / equal weight)

- Ni = nilai normalisasi indikator ke-i (0–100)

- n= jumlah indicator

Dimensi dan Indikator Utama: - Kualitas Penduduk (dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya saing)

- Dinamika dan struktur kependudukan (mencerminkan pertumbuhan, distribusi, dan komposisi umur penduduk)

- Pemerataan dan Mobilitas (distribusi penduduk yang seimbang, akses pelayanan, serta migrasi)

- Ketenagakerjaan dan produktivitas (keterlibatan penduduk usia produktif dalam ekonomi)

- Kesetaraan Gender dan Kependudukan Inklusif (akses yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan)

Hasil Indeks Skala 0 – 100 - Kategori:

- 0–40 = Rendah

- 41–60 = Sedang

- 61–80 = Baik

- 81–100 = Sangat Baik

| BPS, BKKBN, KEMENKES | DISDUKCAPIL,DISNAKER, DIKPORA,DINKES | Indeks | 64 | | 66 | | 68 | | 70 | | 72 | |

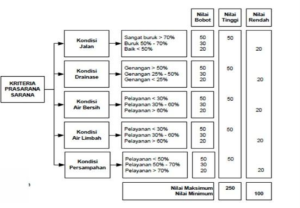

| 4 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah | Indeks Infrastruktur | Indeks Infrastruktur Kabupaten adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu kabupaten, dihitung dari gabungan beberapa dimensi infrastruktur (transportasi, energi, air bersih & sanitasi, telekomunikasi, dan perumahan) yang dinormalisasi ke skala tertentu (misalnya 0–100) Normalisasi setiap indikator ke skala 0–1 (atau 0–100). Rata-ratakan indikator dalam satu dimensi → menghasilkan skor dimensi. Hitung rata-rata (atau bobot tertentu) dari seluruh dimensi → menghasilkan Indeks Infrastruktur Kabupaten.

Hasil Indeks Skala 0 – 100 Kategori: 0–40 = Rendah 41–60 = Sedang 61–80 = Baik 81–100 = Sangat Baik | BPS, DPUPR, DISKOMINFO, DIPERKIM | DPUPR, DISHUB, DISKOMINFO, DISPERKIM | Indeks | 89.39 | | 89.66 | | 89.94 | | 90.21 | | 90.49 | |

| 5 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian | Definisi Operasional - Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dihitung pada harga konstan.

- Sektor pertanian mencakup: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan, sesuai klasifikasi lapangan usaha BPS.

- Indikator ini mencerminkan laju perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah secara riil.

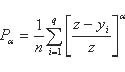

Formulasi Perhitungan :

Keterangan: PDRBt = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian pada tahun t, harga konstan (year-on-year). PDRBt−1= Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun sebelumnya. Catatan:

Harus menggunakan PDRB harga konstan (ADHK) agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan karena inflasi/harga. | BPS | DTPHP, DISNAKKAN | % | 1.92 | | 2.17 | | 2.42 | | 2.67 | | 2.93 | |

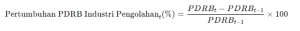

| 6 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur | Definisi Operasional - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan yang dihitung atas dasar harga konstan.

- Sektor industri pengolahan meliputi: industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kimia, farmasi, logam, mesin, alat angkutan, serta kategori lain dalam klasifikasi lapangan usaha BPS.

- Indikator ini menggambarkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Formula Perhitungan :

Keterangan: PDRB = Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan pada tahun t, harga konstan (ADHK). PDRBt−1 = Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya. Catatan penting: Menggunakan PDRB ADHK (harga konstan) agar pertumbuhan mencerminkan volume riil produksi, bukan perubahan harga (inflasi/deflasi). | BPS | DISPERINDAG | % | 4.82 | | 5.3 | | 6.1 | | 7.32 | | 8.78 | |

| 7 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | Definisi Operasional - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan yang dihitung berdasarkan harga konstan.

- Sub-sektor ini meliputi:

- Perdagangan besar

- Perdagangan eceran

- Reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor

- Indikator ini mencerminkan kinerja aktivitas perdagangan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah/nasional.

Formulasi Perhitungan :

Keterangan: - PDRBt= Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan pada tahun t, harga konstan (ADHK).

- PDRBt−1= Nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun sebelumnya.

Wajib menggunakan harga konstan (ADHK) agar pertumbuhan mencerminkan perubahan volume riil, bukan akibat inflasi/deflasi harga | BPS | DISPERINDAG

| Persen | 4.65 | | 4.7 | | 4.75 | | 4.8 | | 4.85 | |

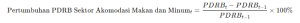

| 8 | Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | Persentase Pertumbuhan PDRB penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Definisi Operasional - Merupakan Indikator proxy dari Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata.

- Indikator: Laju pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi, makan dan minum.

- Definisi: Persentase peningkatan/penurunan nilai tambah bruto sektor akomodasi, makan dan minum dari satu periode ke periode berikutnya.

- Cakupan sektor (berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha BPS – KBLI/ISIC):

- Akomodasi (hotel, penginapan, guest house, homestay, dsb.)

- Penyediaan makan minum (restoran, rumah makan, katering, warung, café, dsb.)

Keterangan: - PDRBt= Nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun ke-t.

- PDRBt = Nilai PDRB ADHK sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun sebelumnya.

- Hasil dalam persentase (%).

- ADHK dipakai agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan pengaruh inflasi.

| BPS | DISBUDPAR,DISPERINDAG | Persen | 7.35 | | 7.37 | | 7.39 | | 7.40 | | 7.41 | |

| 9 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | IKLH Kabup ten/ Kata: - Menghitung komponen lndeks di Kabupaten/Kota, yang mellputi IKA,IKU, dan IKL;

- Menghlitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang diikalikan masing-masing bobot dengan menggunaknn rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota.

Formulasi perhitungan: IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Keterangan: - IKA= Indeks Kualitas Air

- IKU = Indeks Kualitas Udara

- IKL = Indeks Kualitas Lahan

- indeks sesuai kebijakan KLHK

Nilai skala 0–100: semakin tinggi semakin baik. | PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 | DLH DAN PANGAN | Indeks | 70.79 | | 70.87 | | 70.94 | | 71.02 | | 71.10 | |

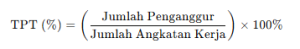

| 10 | Menurunnya Angka Pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, 3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Keterangan: - Jumlah Penganggur: Penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha baru.

Jumlah Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja yang bekerja + penganggur.

Keterangan: - Jumlah Penganggur: Penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau mempersiapkan usaha baru.

Jumlah Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja yang bekerja + penganggur. |

| BPS | DINAS TENAGA KERJA | % | 2.90 | | 2.74 | | 2.62 | | 2.55 | | 2.51 | |

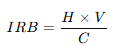

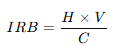

| 11 | Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana untuk menurunkan tingkat risiko bencana | Indeks Resiko Bencana | Indeks Risiko Bencana dihitung sebagai fungsi dari Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity): - Ancaman (Hazard)

- Definisi operasional: potensi terjadinya suatu jenis bencana alam di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.

- Indikator: frekuensi kejadian, intensitas, sebaran, durasi (contoh: curah hujan ekstrem, magnitudo gempa, tinggi gelombang).

- Sumber data: BMKG, PVMBG, BIG, KLHK, BNPB (InaRISK).

- Kerentanan (Vulnerability)

- Definisi operasional: tingkat kerawanan masyarakat dan lingkungan terhadap dampak bencana.

- Dimensi:

- Fisik: kepadatan penduduk, kualitas bangunan, lokasi di kawasan rawan.

- Sosial: pendidikan, kesehatan, gender, kelompok rentan (anak, lansia).

- Ekonomi: tingkat kemiskinan, ketergantungan pada sektor rentan bencana.

- Lingkungan: degradasi lahan, ketersediaan hutan/penyangga alam.

- Sumber data: BPS (Susenas, Podes), KLHK, Bappenas, BNPB.

- Kapasitas (Capacity)

- Definisi operasional: sumber daya, sistem, dan upaya yang dimiliki untuk mengurangi dampak bencana.

- Indikator: keberadaan BPBD, rencana kontinjensi, jumlah tenaga siaga bencana, sistem peringatan dini, infrastruktur mitigasi, APBD kebencanaan.

- Sumber data: BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga terkait, BPS (data kelembagaan).

Formulasi perhitungan:

Keterangan: - H = Indeks Ancaman (Hazard Index) → probabilitas/tingkat bahaya bencana (banjir, gempa, kekeringan, tanah longsor, tsunami, dll).

- V = Indeks Kerentanan (Vulnerability Index) → tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- C= Indeks Kapasitas (Capacity Index) → kemampuan masyarakat/pemerintah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon.

Nilai hasil kemudian dinormalisasi ke skala 0–100. Interpretasi Skor IRB - 0 – 20 = Sangat Rendah

- 21 – 40 = Rendah

- 41 – 60 = Sedang

- 61 – 80 = Tinggi

- 81 – 100 = Sangat Tinggi

| BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga terkait, BPS (data kelembagaan). | BPBD | Indeks | 93.28 | | 90.94 | | 88.67 | | 86.45 | | 84.29 | |

| 12 | Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional Adaptif dan Transparan | Indeks Reformasi Birokrasi |

| KEMENPAN RB | SEKRETARIAT DAERAH dan SEMUA PERANGKAT DAERAH | Indeks | 90.57 | | 92.18 | | 93.80 | | 95.42 | | 97.04 | |

| 13 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara ffektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya |

| INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | Nilai | 80.05 | | 80.10 | | 80.20 | | 80.30 | | 80.50 | |

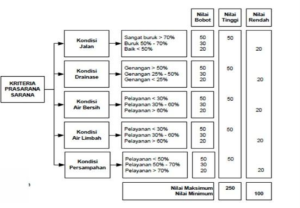

| 14 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik mencakup 6 aspek utama: - Kebijakan Pelayanan

- Definisi: keberadaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta SK terkait pelayanan.

- Sumber data: dokumen instansi, SK Kepala Daerah, standar pelayanan publik.

- Profesionalisme SDM

- Definisi: kompetensi, jumlah, dan perilaku petugas pelayanan.

- Sumber data: data kepegawaian, hasil survei masyarakat, observasi lapangan.

- Sarana dan Prasarana

- Definisi: ketersediaan fasilitas pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan mendukung kelompok rentan.

- Sumber data: observasi fasilitas pelayanan, laporan instansi, survei masyarakat.

- Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Definisi: ketersediaan informasi layanan (manual maupun digital), keterbukaan, dan aksesibilitas.

- Sumber data: website instansi, papan informasi, survei kepuasan.

- Konsultasi dan Pengaduan

- Definisi: mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat, sarana pengaduan, serta tindak lanjut.

- Sumber data: SP4N-LAPOR!, kotak saran, call center, laporan tindak lanjut pengaduan.

- Inovasi Pelayanan Publik

- Definisi: terobosan pelayanan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan.

- Sumber data: laporan inovasi pelayanan, aplikasi daerah, penilaian KemenPANRB.

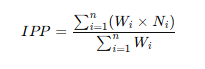

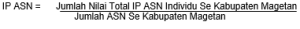

Formulasi Perhitungan :

Keterangan: - Wi = bobot indikator ke-i.

- Ni = nilai indikator ke-i (skala 1–5)

- N = jumlah indikator.

| PermenPANRB 17/2017 | SEMUA PERANGKAT DAERAH | Indeks | 4.6 | | 4.63 | | 4.65 | | 4.68 | | 4.70 | |

| 15 | Meningkatnya Kualitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN |

- kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

- Skala Penilaian :

- Diatas 91: sangat tinggi

- 81 - 91 : tinggi

- 71 - 81 : sedang

- 61 - 71 : rendah

- Dibawah 61: sangat rendah

| BKP SDM | BKP SDM | Indeks | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | |

| 16 | Meningkatnya Kualitas ASN | Indeks Sistem Merit ASN | Jumlah Nilai Total dari 8 Aspek Sistem Merit {Perencanaan Kebutuhan (10%), Pengadaan (10%), Pengembangan Karier (30%), Promosi dan Mutasi (10%), Manajemen Kinerja (20%), Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%), Perlindungan dan Pelayanan (4%), Sistem informasi (6%)} - Skala Penilaian :

- Kategori I BURUK (100 - 174) – indeks (0,2 – 0,4)

- Kategori II KURANG (175 - 249) – indeks (0,41-0,6)

- Kategori III BAIK (250 -324) – Indeks (0,61-0,8)

- Kategori IV SANGAT BAIK (325 -400) – Indeks (0,81-1)

| BKP SDM | BKP SDM | Indeks | 305 | | 310 | | 315 | | 320 | | 325 | |

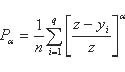

| 17 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Angka Kemiskinan | Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)

Keterangan : α = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. | BPS | DINSOS, DIKPORA, DINKES, DISPERKIM, DPUPR, DPMD, DINKOP UM, DISNAKER, DTPHP, DISNAKKAN, DISPERINDAG | Persen | 8.62 | | 8.24 | | 7.95 | | 7.84 | | 6.53 | |

| 18 | Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) | - Indeks Kebutuhan Dasar (IKD)

- Definisi operasional: kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.

- Indikator (contoh):

- Angka harapan hidup

- Angka partisipasi sekolah / rata-rata lama sekolah

- Akses air minum dan sanitasi layak

- Tingkat kemiskinan

- Sumber data: BPS (Susenas, Podes), Kemenkes, Kemendikbud, Kementerian PUPR.

- Skoring: indikator dinormalisasi (0–100), lalu dirata-ratakan.

- Indeks Kebutuhan Dasar (IKD)

- Definisi operasional: kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.

- Indikator (contoh):

- Angka harapan hidup

- Angka partisipasi sekolah / rata-rata lama sekolah

- Akses air minum dan sanitasi layak

- Tingkat kemiskinan

- Sumber data: BPS (Susenas, Podes), Kemenkes, Kemendikbud, Kementerian PUPR.

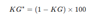

. Koefisien Gini (KG) - Definisi operasional: ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran/pendapatan masyarakat.

- Rumus transformasi:

→ jika Gini = 0,4 → KG* = 60 (semakin rendah ketimpangan, semakin tinggi nilai). - Sumber data: BPS (Susenas).

- Indeks Keberdayaan Ekonomi (IKE)

- Definisi operasional: kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui aktivitas ekonomi produktif.

- Indikator (contoh):

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

- Persentase pekerja formal

- Proporsi UMKM/ usaha mandiri

- Tingkat pengangguran terbuka (dibalik: makin rendah → skor makin tinggi)

- Sumber data: BPS (Sakernas, Susenas), Kementerian Koperasi & UKM.

- Skoring: normalisasi ke 0–100, lalu dirata-rata.

- Indeks Peran Sosial Masyarakat (IPSM)

- Definisi operasional: tingkat partisipasi, solidaritas, dan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

- Indikator (contoh):

- Partisipasi dalam organisasi sosial/kemasyarakatan

- Kepesertaan dalam program perlindungan/jaminan sosial

- Tingkat keterlibatan dalam kegiatan gotong royong

- Sumber data: BPS (Susenas Modul Sosial), Kemensos (DTKS), survei daerah.

- Skoring: normalisasi indikator ke skala 0–100.

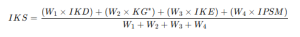

Formulasi Perhitungan :

- IKD,IKE,IPSMIKD, IKE, IPSMIKD,IKE,IPSM sudah dalam skala 0–100

- KG∗KG^*KG∗ = koefisien Gini yang ditransformasi menjadi indeks (semakin rendah ketimpangan → semakin tinggi nilai)

- W1…W4W_1 … W_4W1…W4 = bobot dimensi (bisa sama rata 25% atau sesuai kebijakan)

| BPS | DINSOS, DINKES, DPUPR | Angka | 65.25 | | 65.50 | | 65.75 | | 66.00 | | 66.25 | |

| 19 | Meningkatnya Investasi Daerah | Nilai Investasi | Nilai Investasi merupakan jumlah modal yang telah ditanamkan

untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah,

dalam hal ini adalah Kabupaten Magetan. Jumlah modal yang

ditanamkan ini dapat bersumber dari investor domestik maupun

investor asing.

Nilai Investasi dihitung melalui kumulatif kapital hasil modal

yang ditanamkan dan tercatat dalam Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM). | PD Pengampu Urusan PMPTSP | PD Pengampu Urusan PMPTSP | Milyar Rupiah | 710 | | 720 | | 730 | | 740 | | 750 | |

| 20 | Menurunnya Angka Pengangguran dan Menumbuhkan Kewirausahaan | Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro | Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro

merupakan peningkatan jumlah total pendapatan kotor yang

diperoleh koperasi dan UM

Formula:

((Nilai omset koperasi tahun n - nilai omset koperasi tahun

sebelumnya)/Nilai omset tahun sebelumnya X 100% )+((Nilai

omset usaha mikro tahun n - nilai omset usaha mikro tahun

sebelumnya)/Nilai omset tahun sebelumnya X 100% )/2 | PD Pengampu

Urusan

Koperasi dan

UM | PD Pengampu

Urusan

Koperasi dan

UM | % | 1.17 | | 1.23 | | 1.28 | | 1.31 | | 1.35 | |